武雄市教育委員会では、今年度文部科学省から佐賀県内唯一となる「リーディングDXスクール事業」の指定を受け、教育DXの推進に取り組んでいます。

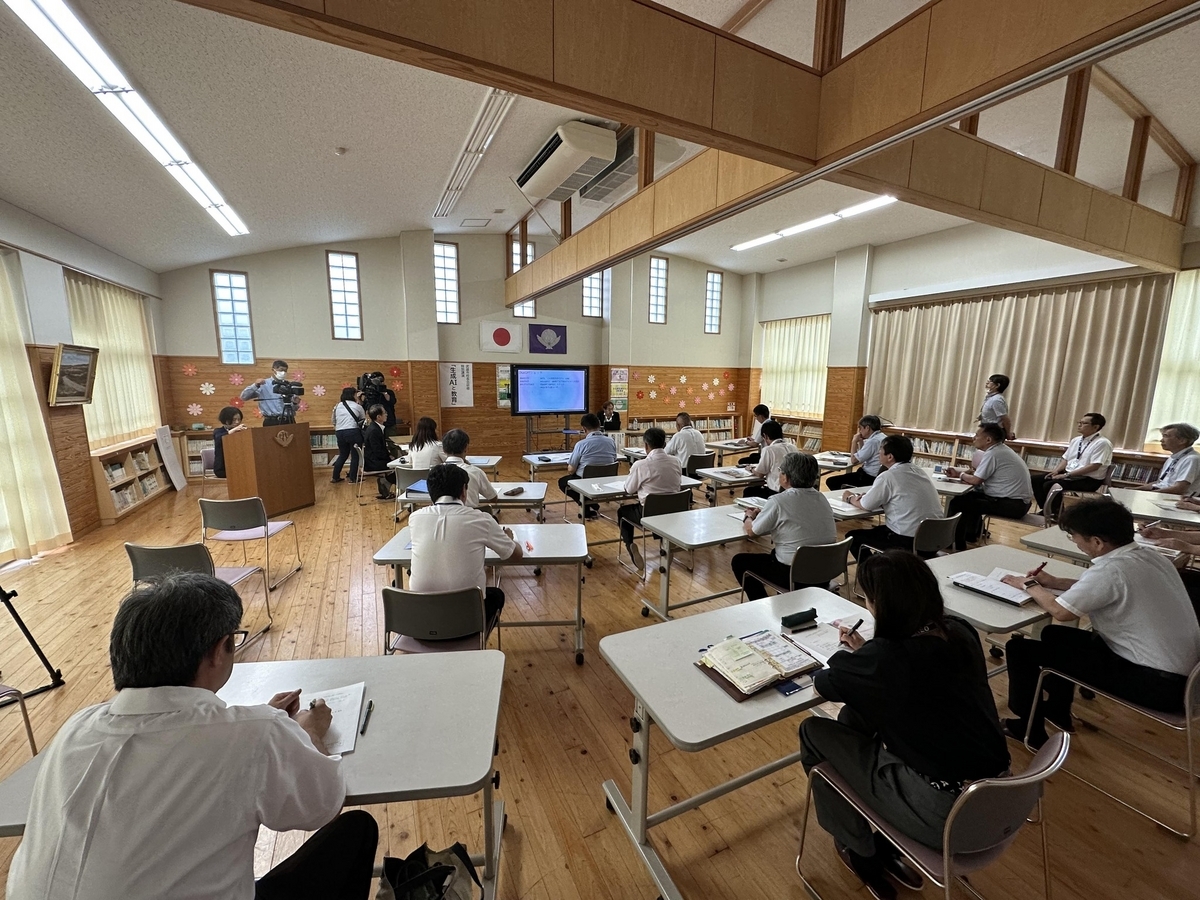

このリーディングDXスクールの取り組みを広く展開することを目的に、9月14日(木)武雄中学校において、指導助言に宮崎大学の新地理事・副学長をお迎えし公開授業を開催。県内外から小・中学校の教職員や教育行政関係者など150名のご参加を頂きました。

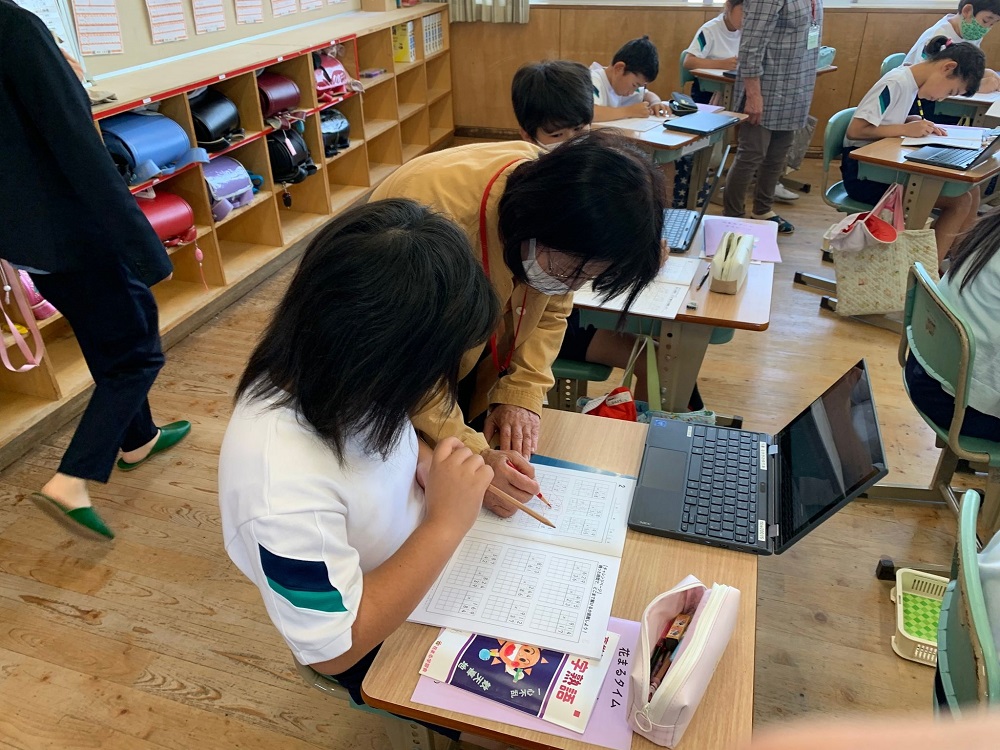

1年生数学の方程式の授業では、1人1台端末やクラウド環境を活用しながら、先生のファシリテーションのもと、生徒が自ら設定しためあてに対し、互いに学びあい、試行錯誤しながら課題を解決し、それぞれのまとめを共有していました。

1年生の理科の授業では、事前に配信しておいた「ジャガイモが水中の真ん中で浮遊する」実験動画の再現を行い、結果をGoogleスライドにまとめ、他の生徒と共有していました。

2年生の英語の授業では、Googleスプレッドシートを活用した進捗状況確認シートに沿って、音読練習で録音した音声の提出を行いました。

その他にも、2年生で国語、3年生で理科と数学が実施されました。

技術革新やグローバル化など、変化が激しい時代を生き抜くため、こどもたちの学びの変革が求められている今。

教育大綱に掲げる「Move Forward 未来は私たちが創る」「もっと、こどもまんなか」のもと、新しい学びのスタイルや、教師の働き方改革にも寄与する校務のDX化に取り組んでいます。

・NHK佐賀「教育のデジタル化モデル校の武雄市の中学校で公開授業」

https://www3.nhk.or.jp/lnews/saga/20230914/5080015506.html

・STSサガテレビ「県内唯一の“DX指定校”で公開授業 全員の意見をスムーズに共有できる新しい授業に」

https://www.sagatv.co.jp/news/archives/2023091414336

・KBC九州朝日放送「教育DX化”新しい学び方”公開授業」

https://kbc.co.jp/news/article.php?id=10852761...

リーディングDXスクール事業 武雄市特設サイトはこちら

https://sites.google.com/school.city.takeo.lg.jp/ldx